सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध के भावविश्व से - पार्वतीमाता के नवदुर्गा स्वरूपों का परिचय - भाग २

Previoust Article Next Article

मराठी ગુજરાતી বাংলা తెలుగు ಕನ್ನಡ தமிழ்

संदर्भ - सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू के दैनिक ‘प्रत्यक्ष’ में प्रकाशित 'तुलसीपत्र' इस अग्रलेखमाला के अग्रलेख क्रमांक १३८२ और १३८३ ।

सद्गुरु श्री अनिरुद्ध बापू तुलसीपत्र- १३८२ इस अग्रलेख में लिखते हैं,

लोपामुद्रा ने बड़े ही कौतुक के साथ ऋषि गौतम को अपने पास बुला लिया और उसके माथे को वत्सलता से चूमकर कहा, “प्रिय गौतम! अभी ब्रह्मर्षि कश्यप ने जो बताया उसके अनुसार तुम सूर्यकिरण विज्ञान के एक महान वैज्ञानिक हो; परन्तु क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ?”

ऋषि गौतम ने तत्काल विनयपूर्वक गर्दन हिलाकर ही ‘हाँ` कहा और लोपामुद्रा ने उससे प्रश्न पूछा, “चूँकि तुम सूर्यकिरण विज्ञान के महान वैज्ञानिक हो, तुमने सभी प्रकार के सूर्यकिरण घटकों का अध्ययन सुव्यवस्थित रूप से किया होगा। फिर तुमने निश्चित रूप से चन्द्रकिरणों का भी अध्ययन किया ही होगा ना?”

ऋषि गौतम ने उत्तर दिया, “हाँ माता!”

लोपामुद्रा ने तुरंत ही उससे अगला प्रश्न पूछा, “हे गौतम! सूर्य की ही किरणें चन्द्र से केवल परावर्तित की जाती हैं, परन्तु उनकी दाहकता पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी होती है। यह कार्य है चन्द्र का। फिर इसके पीछे का कारणतत्त्व और मूलतत्त्व क्या तुमने खोजा है?”

ऋषि गौतम ने उत्तर दिया, “माता! मैं इस विभाग का अब भी छात्र ही हूँ। ‘सूर्यकिरण से चन्द्रकिरण` इस शास्त्र का अब तक मेरा सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन नहीं हुआ है।”

उसी पल पार्वती ने गौतम से कहा, “हे वत्स गौतम! तुम अत्यन्त बुद्धिमान, परिश्रमी एवं प्रामाणिक छात्र हो, अध्यापक हो और वैज्ञानिक भी हो। सूर्य की ही किरणें चन्द्र से परावर्तित होते समय सौम्य, शीतल एवं आह्लाददायक कैसे बनती हैं, इसकी खोज करना तुम्हारे लिए अत्यन्त आवश्यक है। तुम्हारे स्वभाव की उग्रता इस अध्ययन के पूरे हो जाते ही नष्ट हो जायेगी और तुममें रहने वाला एकमात्र तामसी गुण अर्थात् अनियन्त्रित क्रोध नष्ट हो चुका होगा और यह तुम्हें स्वयं ही खोजना होगा। क्योंकि ‘खोज` यही मानव को परिपूर्णता की ओर ले जाने वाली बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है।”

अब लोपामुद्रा ने पुन: बोलना शुरू किया, “हे उपस्थित श्रेष्ठ श्रद्धावानों! शांभवीविद्या की दूसरी पायदान पर - ‘मुझे आदिमाता को प्रसन्न कर लेना है और सदैव प्रसन्न रखना है, साथ ही मुझे त्रिविक्रम का सत्-शिष्य एवं सुपुत्र बनना है और सदैव उसी की सेवा करनी है` यह लगन ही एकमात्र साधन है।

त्रिविक्रम को अपना सद्गुरु बनाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ मणिद्वीप मन्त्र का अर्थात् श्रीगुरुक्षेत्रम् मन्त्र का उच्चारण करना और अंबज्ञ होना ये दो ही बातें आवश्यक हैं।

इस दूसरी पायदान पर ही अनेक वर्ष परिश्रम करने पड़ते हैं और तभी शांभवीविद्या की तीसरी पायदान अर्थात् कक्षा हमारे लिए खुल जाती है।

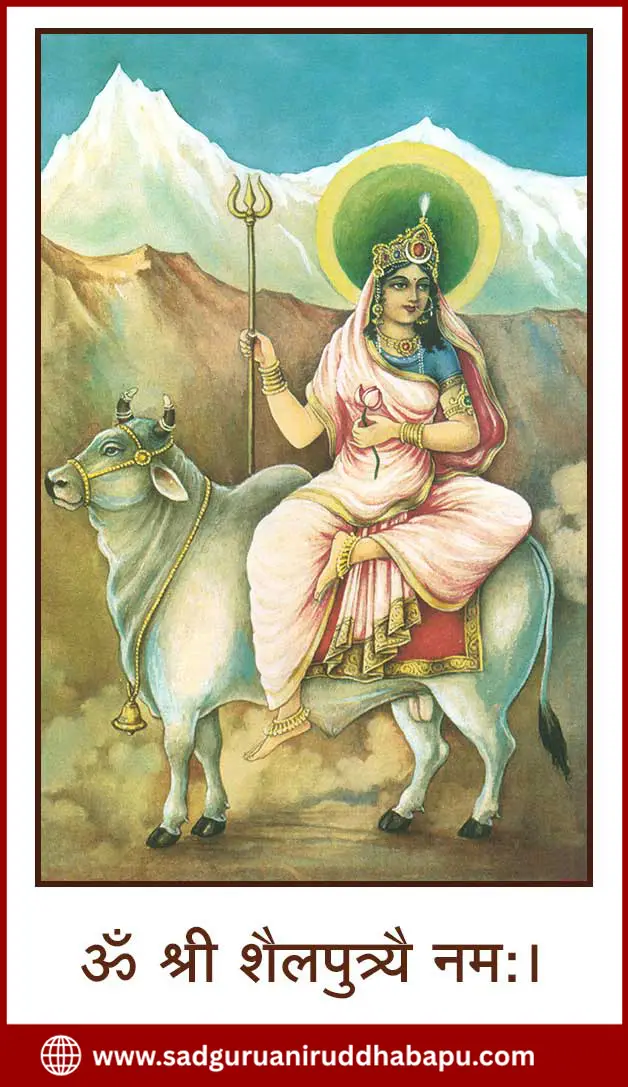

शांभवीविद्या की इन प्रथम दो कक्षाओं (पायदानों) की अधिष्ठात्री है, यह शैलपुत्री पार्वती।

पार्वती के ये नौ नवदुर्गास्वरूप ही क्रमश: शांभवीविद्या की अठारह कक्षाओं के अधिष्ठात्री देवता हैं और उसके पीछे भी एक कारणपरंपरा एवं सिद्धान्त है।

शांभवीविद्या यह मानव के जीवन को परिपूर्णता की ओर ले जाने वाली उत्क्रांति है। वह क्रान्ति मार्ग से कभी भी प्रवास नहीं करती और भक्तमाता पार्वती का संपूर्ण चरित्र ही वास्तव में शांभवीविद्या का मूर्तिमान उदाहरण है।”

शिव-ऋषि तुम्बरु और देवर्षि नारद ने बड़े ही विनय के साथ प्रणिपात करके ब्रह्मवादिनी लोपामुद्रा से प्रश्न पूछा, “हे लोपामुद्रा! क्या तुम कृपा करके अधिक विस्तारपूर्वक पार्वती का चरित्र और इन नवदुर्गाओं के स्वरूप और उनका शांभवीविद्या की अठारह कक्षाओं से रहने वाला संबंध इनके बारे में विशद करके बताओगी?”

लोपामुद्रा ने प्रसन्न मुद्रा के साथ उत्तर दिया, “हाँ, अवश्य। क्योंकि वह सीखे बिना शांभवीविद्या का प्राथमिक परिचय भी अधूरा ही रह जायेगा।

हे श्रेष्ठ श्रद्धावानों!

१) सती-रूप के आत्मदहन के बाद इस शिवप्रिया ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया और इसी कारण यह शैलपुत्री है। यह शैलपुत्री बहुत ही आदर्श कन्या थी। कन्या के रूप में उसने पिता ‘हिमवान` और माता ‘मेना` को जो परिपूर्ण आनन्द दिया, वह सच में विश्व के प्रत्येक अपत्य के लिए अत्यन्त आदर्श है और शांभवीविद्या के उपासक को तो दूसरी पायदान पर अपने पिता त्रिविक्रम को आनन्दित ही करना होता है और इसी कारण शांभवीविद्या की पहली दो कक्षाओं की अधिष्ठात्री शैलपुत्री पार्वती है अर्थात् नवरात्रि की प्रतिपदा की - पहले दिन-रात की नायिका शैलपुत्री पार्वती है।

२) यही आदर्शकन्या शैलपुत्री आगे चलकर सर्वगुणसंपन्न और सर्वश्रेष्ठ पति प्राप्त करने के लिए अर्थात् परमशिव उसका स्वीकार करें इसलिए शुद्ध मानवी प्रयासों के साथ ही तपस्या करने बैठी। उसके इस स्वरूप को ‘नवदुर्गा ब्रह्मचारिणी` कहते हैं और यह शांभवीविद्या की तीसरी और चौथी कक्षाओं की अधिष्ठात्री है अर्थात् नवरात्रि की द्वितीया तिथि के दिन-रात की नायिका है।

क्योंकि शांभवीविद्या की तीसरी और चौथी पायदान पर (१) एकान्त (२) आराध्यदेवता का चिन्तन (३) उसी के चरणों में समर्पण की पूर्ण भावना (४) उसके लिए कोई भी त्याग करने की सिद्धता इन चार साधनों की ही आवश्यकता होती है और ये चारों गुण ब्रह्मचारिणी का चिन्तन एवं पूजन करने से मानव को प्राप्त होते हैं।”

शिव-ऋषि तुम्बरु ने सम्मानपूर्वक प्रश्न पूछा, “परन्तु आराध्यदेवता के रूप में किसे चुनना चाहिए?”

अब ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य उठकर खड़े हो गये और उन्होंने कहा, “श्रीचण्डिकाकुल के किसी भी एक को अपने आराध्यदेवता के रूप में चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता आदिमाता ने हर एक श्रद्धावान को बहाल की है। अत एव जिसे जो देवता पसंद है, भाता है, निकटतम लगता है, उसे चुनने का हर एक श्रद्धावान को पूरा अधिकार ही है। किसी विशिष्ट देवता को ही चुनना है, ऐसा नियम नहीं है।”

देवर्षि नारद ने हमेशा की नटखटता के साथ ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य से प्रश्न पूछा, “श्रद्धावानों के संपूर्ण जीवनयज्ञ के मार्गदर्शक रहनेवाले और स्वयं त्रिविक्रम ने ‘नित्यगुरु` के रूप में जिनका स्वीकार किया है, ऐसे ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य ने शांभवीविद्या की साधना करते समय अपने आराध्यदेवता के रूप में किसे चुना था?”

नारद की मार्मिकता को जानकर ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य ने अत्यंत आदर के साथ, परन्तु फिर भी संदिग्ध ही उत्तर दिया, “मेरे आराध्यदेवता के चरित्र को तुम ने अब तक देखा तक नहीं है और तुम्हें वह जल्द ही ज्ञात होगा। क्योंकि तुम्हें और मुझे हम दोनों को भी ज्ञात है कि ‘भंडासुर` का जन्म हो चुका है।”

सद्गुरु श्री अनिरुद्ध बापू तुलसीपत्र- १३८३ इस अग्रलेख में लिखते हैं,

भक्तमाता पार्वती और ऋषि गौतम इनके बीच का संभाषण और उसके बाद देवर्षि नारद और ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य इनके बीच का संभाषण वहाँ पर उपस्थित ऋषिकुमारों एवं शिवगणों को साफ साफ सुनायी तो दिया था; मग़र उतना स्पष्ट समझ में नहीं आया था।

‘भंडासुर का जन्म हुआ है` इन ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य के उद्गारों के कारण तो सभी अचंभित हो गये थे।

उन सबकी बेचैनी देखकर भक्तमाता पार्वती ने स्वयं ही पुन: बोलना शुरू किया, “हे श्रद्धावानों, भंडासुर-विषयक विचारों एवं उत्सुकता को मन से निकाल दो; क्योंकि भंडासुर का जन्म तो हुआ है, परन्तु उसने अब तक किसी भी प्रकार की गतिविधि का प्रारंभ नहीं किया है और इतना ही बताती हूँ कि भंडासुर के साथ युद्ध तो अवश्य होगा; परन्तु उसका प्रारंभ होने से पहले शांभवी विद्या तुम सबकी समझ में आ जाना बहुत ही आवश्यक है और हमारे पास भरपूर समय भी है।

शिव-त्रिपुरासुर युद्ध यह जिस तरह शांभवी विद्या का कथास्वरूप है, उसी तरह भंडासुर के साथ का युद्ध और उसका वध यह शांभवी विद्या के मानवी जीवन के प्रत्यक्ष प्रभाव का एवं कार्य का कथास्वरूप है।”

भक्तमाता पार्वती के इन उद्गारों के साथ ही वहाँ पर उपस्थित सभी के मन फिर एक बार शान्त हो गये और वे पुन: लोपामुद्रा की तरफ मुड़कर ‘वह अब आगे क्या बताती है` यह ध्यान देकर सुनने लगे।

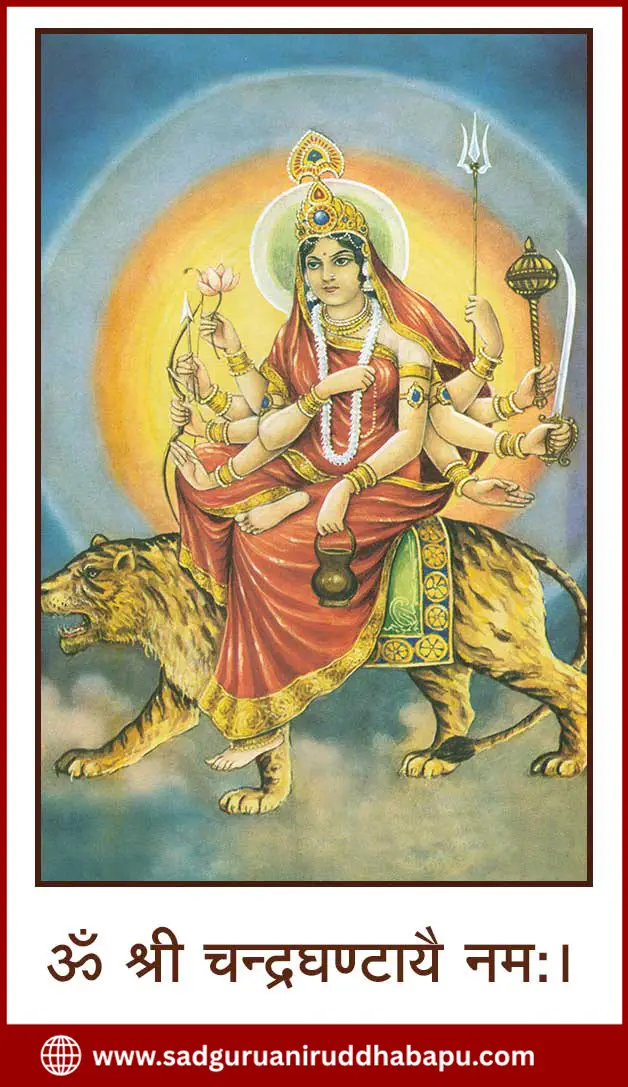

ब्रह्मवादिनी लोपामुद्रा ने ऋषि गौतम की तरफ देखकर सस्मित मुद्रा के साथ कहा, “प्रिय वत्स गौतम! तुम ‘सूर्यकिरण से चन्द्रकिरण` इस प्रवास का जो अध्ययन करने वाले हो, उसका मूल स्रोत तीसरी नवदुर्गा चन्द्रघण्टा ही है।

यह चन्द्रघण्टा पार्वती नवरात्रि की तृतीया के दिन-रात की नायिका है। यह दस हाथ रहने वाली और माथे पर अर्धचन्द्र का ही अर्थात् शुद्ध अष्टमी के चन्द्र का ही केशकलाप में नाज़ुक घंटा के रूप में उपयोग करने वाली है।

उसकी इस चन्द्ररूपी घण्टा से निकलने वाला प्रकाश नादस्वरूप भी होता है और इस घण्टा की होने वाली ध्वनि प्रकाशलहरों से बनी होती है।

इस तरह यह तीसरी नवदुर्गा चन्द्रघण्टा ध्वनि और प्रकाश इन दो मूल अभिव्यक्तियों की एकरूपता करने वाली एवं दिखाने वाली है।

प्रकाशकिरणों की गति ध्वनिलहरों की गति से अनेक गुना अधिक होती है। परन्तु चन्द्ररूपी घण्टा यह इस नवदुर्गा का एकमात्र ऐसा साधन है, जो प्रकाशलहरें और ध्वनिलहरें इनका एक-दूसरे में रूपान्तरण (Transformation) सहजता से कराता है और यह बात सभी श्रद्धावानों के लिए बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और इसका सदैव स्मरण रखना चाहिए।

क्योंकि जितने प्रमाण में मानव के मन में चण्डिकाकुल के प्रति श्रद्धा और विश्वास होता है; उतने ही प्रमाण में यह चन्द्रघण्टा नवदुर्गा उसके जीवन में कार्यशील होती है और फिर इसी के कारण उस श्रद्धावान की प्रार्थना की ध्वनि प्रकाशलहरों की गति से प्रवास करती है और उस प्रार्थना का फल भी अर्थात् चण्डिकाकुल का वरदान भी उसके पास उसी तरह शीघ्रता से आता है। परन्तु ‘मेरा तुम पर पूरा विश्वास है` यह केवल मुँह से बोलना पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह तुम्हारी कृति से भी प्रकट होना चाहिए और शांभवी विद्या की पाँचवी और छठी कक्षा अर्थात् पायदान यह श्रद्धा और विश्वास को अपनी कृति से और आज्ञापालन से सिद्ध करने की ही पायदान होती है।

इसी लिए ‘श्रद्धाचरण` (श्रद्धा-आचरण) और विश्वासाचरण (विश्वास-आचरण) ये ही शांभवी विद्या की ५वीं और ६ठी पायदान है और इन दोनों कक्षाओं की स्वामिनी यह नवदुर्गा चन्द्रघण्टा है। दोनों पायदान श्रद्धावान को सबसे महत्त्वपूर्ण बात प्रदान करते हैं - धैर्य (सबुरी)। इस धैर्य के बिना मनुष्य का जीवन खाली ही रह जाता है। धैर्य के अभाव के कारण ही मनुष्य गलत मार्ग पर चलता रहता है, स्वयं के अहंकार को बढ़ाता रहता है, मोह में फँसता रहता है और उचित दिशा को अनुचित दिशा मान लेता है।

जो श्रद्धावान अपने आराध्यदेवता का चिंतन, भजन, पूजन, नामस्मरण और गुणसंकीर्तन करते हुए अपने विश्वास को कृति से प्रकट करता रहता है, उसे इस नवदुर्गा चन्द्रघण्टा से समय समय पर धैर्य की आपूर्ति होती रहती है और वह भी चन्द्रकिरणों के समान - सौम्यता और शांतिपूर्वक।

पार्वती के इसी रूप का आविष्करण जब उसका शिव के साथ विवाह हो रहा था, उस समय हुआ और इसी कारण ‘चन्द्रघण्टा` यही शिवपत्नी पार्वती का नित्यस्वरूप है।

इस चन्द्रघण्टा रूप में यह पार्वती परमशिव की नित्यसहधर्मचारिणी बन गयी और शिव ने इसका पाणिग्रहण करते समय जब इसका हाथ अपने हाथ में लिया, उस समय इसने एक सौम्य, शांत, सुंदर एवं सात्त्विक हास्य किया।

इस हास्य को ही ‘ईषत् हास्य` कहते हैं और इस हास्य से ही अनंत ब्रह्माण्डों में रहनेवाले नये नये तारों का जन्म होते रहता है और वह हर एक तारा पहले अंडे के आकार का होता है और इसी कारण चौथीं नवदुर्गा का नाम ‘कूष्माण्डा` यह है; क्योंकि हर एक विश्व पहले कूष्माण्ड रूप में ही होता है।

शांभवी विद्या की ७वीं और ८वीं कक्षा की अर्थात् पायदानों की अधिष्ठात्री यह नवदुर्गा कूष्माण्डा ही है। क्योंकि शांभवी विद्या की ७वीं और ८वीं पायदान पर श्रद्धावान को कर्मतपस्या करनी पडती है - अर्थात् नयी खोज करके मानवी स्तर पर का नवनिर्माण करना पडता है और कोई भी नवनिर्माण नवदुर्गा कूष्माण्डा के द्वारा की जानेवाली शक्ति की आपूर्ति के बिना संभव ही नहीं होता।

नवरात्रि के चतुर्थ दिन-रात की यह कूष्माण्डा नवदुर्गा नायिका है और इसी कारण मानव यदि नवरात्रि के चतुर्थी के दिन नूतन शुभकार्य की शुरुआत करता है तो उसका कार्य आसान बन जाता है।

जीवन में कुछ श्रेष्ठ और उत्कृष्ट कार्य करने की जिस श्रद्धावान की इच्छा होती है, वह नवरात्रि की चतुर्थी की रात्रि के समय अवश्य जागरण करके आदिमाता के ग्रंथों का पठन करे और दिन में आदिमाता का पूजन करे।