सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध के भावविश्व से - पार्वतीमाता के नवदुर्गा स्वरूपों का परिचय - भाग १

English मराठी ગુજરાતી বাংলা తెలుగు ಕನ್ನಡ தமிழ்

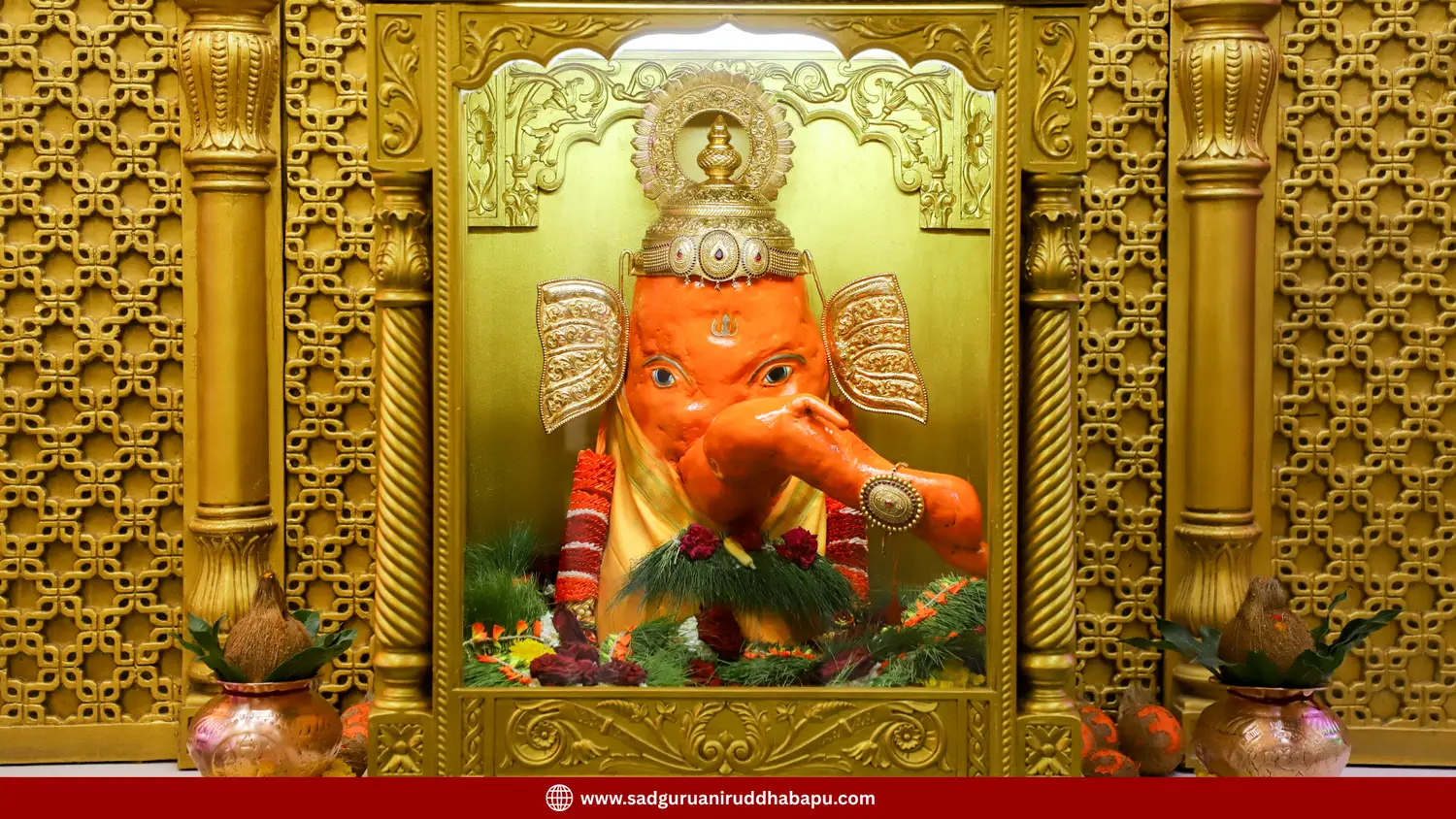

श्रीगणेशजी को, इन बुद्धिदाता श्रीविनायक को अनन्त चतुर्दशी पर विदा करते समय मन में हल्की सी उदासी छा जाती है। लेकिन कुछ ही दिनों में, हमारी श्रद्धा को नयी चेतना देने वाली, भक्ति और उत्साह की एक नई यात्रा शुरू होती है और वह है आश्विन नवरात्रि।

आश्विन नवरात्रि के अंत में यानी दशहरे को श्रीराम ने रावण का नाश किया था, अशुभ का नाश हुआ था, इसलिए इस नवरात्रि को सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध ने 'अशुभनाशिनी नवरात्रि' कहा है।

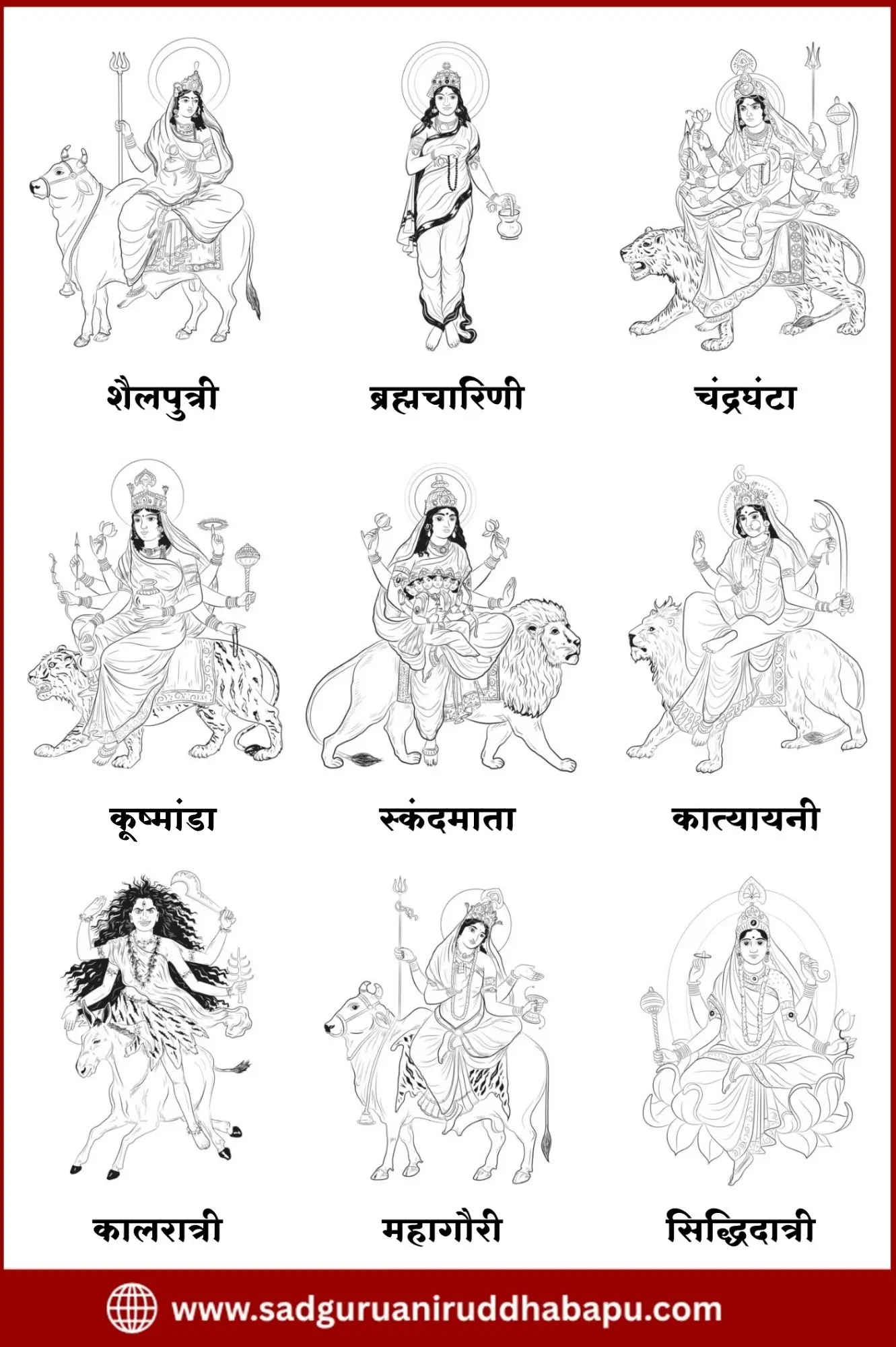

इस नवरात्रि में माँ जगदंबा के विभिन्न रूपों की पूजा-अर्चना की जाती है। इसी प्रकार, भारत के कई हिस्सों में इन नौ दिनों में भक्तमाता पार्वतीजी के नौ रूपों की यानी शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री इन रूपों की भक्तिभाव से पूजा-अर्चना की जाती है। माता पार्वतीजी के इन्हीं रूपों को हम 'नवदुर्गा' के नाम से जानते हैं।

दैनिक ‘प्रत्यक्ष’ के अग्रलेखों के माध्यम से, सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध ने अपने गहन अध्ययन और चिंतन से इन नवदुर्गाओं का माहात्म्य बहुत ही सहज एवं सरल भाषा में समझाया है; ये अग्रलेख केवल जानकारी देने वाले नहीं हैं; बल्कि ये भक्ति को और अधिक अर्थपूर्ण बनाने वाले और नवदुर्गाओं का वास्तविक परिचय कराने वाले हैं।

आज से, इन्हीं अग्रलेखों पर आधारित ब्लॉग पोस्ट आप सभी के लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। आइए, हम सभी इस भक्तिभाव और श्रद्धा की यात्रा में सम्मिलित होते हैं।

संदर्भ - सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू के दैनिक ‘प्रत्यक्ष’ में प्रकाशित 'तुलसीपत्र' इस अग्रलेखमाला के अग्रलेख क्रमांक १३८० और १३८१।

सद्गुरु श्री अनिरुद्ध बापू तुलसीपत्र- १३८० इस अग्रलेख में लिखते हैं,

मूलार्क गणेश की सत्ययुग में हुई स्थापना की यह कथा बताने के बाद माता पार्वती की ओर ब्रह्मवादिनी लोपामुद्रा कौतुक से देखने लगी।

उस अन्नपूर्णा पार्वती ने लोपामुद्रा से कहा, “हे ब्रह्मवादिनी लोपामुद्रा! कितनी सुंदरता के साथ तुमने यह कथा सुनायी!

श्रीशांभवीविद्या की पहली कक्षा के बारे में समझाते हुए यह कथा बताकर तुमने श्रद्धावानों के लिए पहला पायदान चढना बिलकुल आसान बना दिया है।”

शिव-ऋषि तुम्बरु ने अत्यंत प्रेम से भक्तमाता पार्वती से पूछा, “हे माता! ब्रह्मवादिनी लोपामुद्रा ने अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निभाया। परन्तु इस प्रथम पायदान से संबंधित अनेक बातों का स्पष्टीकरण केवल तुम ही कर सकती हो। क्योंकि ‘दक्षकन्या सती` और ‘हिमवानकन्या पार्वती` इन तुम्हारे दोनों जन्मों में तुमने इस शांभवीविद्या के हर एक पायदान पर से अत्यंत उचित प्रवास करके तपस्या की है और वह भी मानव जन्म धारण करके सूक्ष्म में स्थित परमशिव को प्राप्त करने के लिए ही;

और तुम्हारी इस तपस्या के कारण ही तुम्हारा और शिव का विवाहबंधन हुआ है और स्कंद एवं गणपति की उत्पत्ति हुई।”

देवर्षि नारद ने शिव-ऋषि तुम्बरु के बोलने को पूर्ण रूप से अनुमोदन दिया और कहा, “हे भक्तमाता पार्वती! तुमने प्रत्यक्ष शिव से ही शांभवीविद्या को तुम्हारी तपस्या के अंत में पुन: प्राप्त कर लिया और इसी कारण तुम स्वयं ही शांभवीविद्या की प्रथम दीक्षित, प्रथम उपासिका और प्रथम कृतिशीला हो।

परमशिव ने तुम्हें शांभवीविद्या की हर एक बारिकी को सखोल विवेचन करते हुए बताया है, इसलिए मैं तुम्हें सबकी ओर से प्रार्थना करता हूँ कि ब्रह्मवादिनी लोपामुद्रा जब शांभवीविद्या के बारे में समझा रही है, तब जहाँ तुम्हें आवश्यक प्रतीत हो, वहाँ हम सब के मनोगत को जानकर तुम स्वयं ही बोलना आरंभ करो।

हे पार्वती, तुम आदिमाता की ऐसी विलक्षण कन्या हो, जिसकी हर एक कृति में शांभवीविद्या ही एकमात्र मार्ग होता है और इसी कारण इस शांभवीविद्या की तपस्या कर रहे तुम्हारे ही नौ रूप नवदुर्गा के रूप में विख्यात हैं। १) शैलपुत्री २) ब्रह्मचारिणी ३) चंद्रघंटा ४) कूष्माण्डा ५) स्कंदमाता ६) कात्यायनी ७) कालरात्री ८) महागौरी ९) सिद्धिदात्री।”

फिर सारे ऋषिसमूह की ओर मुड़कर देवर्षि नारद ने कहा, “पार्वती के इन नौ रूपों का पूजन नवरात्रि में क्रमश: एक एक दिन किया जाता है।

क्योंकि जिस प्रकार से श्रीसूक्त यह भक्तमाता लक्ष्मी और आदिमाता महालक्ष्मी इनका एकत्रित स्तोत्र है; उसी प्रकार से नवरात्रि-पूजन यह भक्तमाता पार्वती और आदिमाता दुर्गा का एकत्रित पूजन है

और इन नवदुर्गाओं में ‘ब्रह्मचारिणी` यह स्वरूप तो श्रीशांभवीविद्या का आचारप्रतीक ही है।

पार्वती की तपस्या के अन्त में उसे परमशिव की प्राप्ति हुई और उसी समय उसने अपने पति के पास केवल दो ही इच्छाएँ प्रकट कीं - १) पार्वती का शिव के प्रति रहने वाला प्रेम अखंड एवं अक्षय रहे और २) परमशिव की तरह ही पार्वती का हर एक कार्य भी आदिमाता की सेवा के लिए ही होता रहे।

शिव से यह वरदान माँगते समय यह पार्वती परमशिव के साथ और परमशिव की ‘आदिमाता की संतान होने की भावना` के साथ इतनी एकरूप हो गयी थी कि वह संपूर्ण शिवमय बन गयी और इसी कारण जन्म से ही साँवली रहने वाली यह पार्वती शुभ्र धवल वर्ण की ‘महागौरी` एवं वृषभ वाहन रहने वाली बन गयी

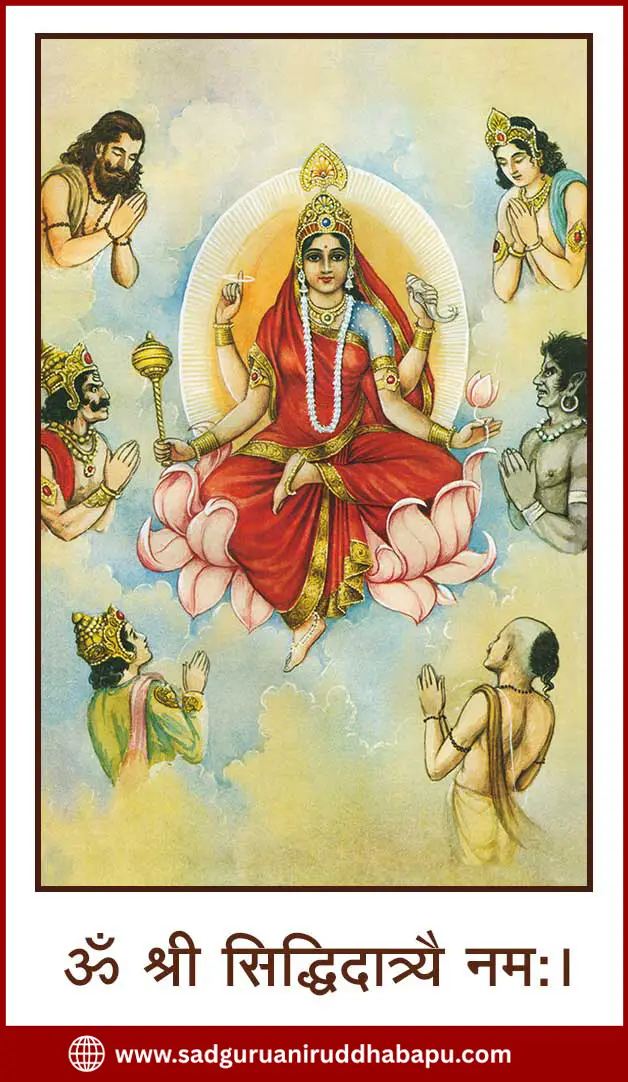

और आदिमाता ने पार्वती के इस प्रेमभाव का उतने ही प्रेम से स्वीकार करके पार्वती का ‘सिद्धिदात्री` यह नवदुर्गाओं में से नौंवाँ रूप अर्थात् महादुर्गा के अपने सिद्धेश्वरी रूप का सरल स्वरूप उसे प्रदान किया

और उसी समय सिद्धिदात्री पार्वती को ही ‘शांभवीविद्या की मूर्ति` के रूप में घोषित कर दिया”

देवर्षि नारद के ये भक्तवत्सल उद्गार सुनकर पार्वती ने आदिमाता की अनुज्ञा के अनुसार सिद्धिदात्री यह स्वरूप धारण किया और वह बोलने लगी। परन्तु शिव-ऋषि तुम्बरु ने अत्यन्त विनय एवं प्रेम के साथ उसे बीच में ही रोककर पहले सारे श्रद्धावानों को नवदुर्गा-स्वरूपों से परिचित कराया :-

सद्गुरु श्री अनिरुद्ध बापू तुलसीपत्र- १३८१ इस अग्रलेख में लिखते हैं,

पार्वती के नवदुर्गा रूपों का परिचय करा लेते हुए कैलाश पर का हर एक जन इतना आनन्दित एवं उत्साहित हो गया था कि वहाँ मानो आनन्दसागर ही फैल गया था।

अब पुन: एक बार ब्रह्मवादिनी लोपामुद्रा ने बोलना शुरू किया, “हे सर्वश्रेष्ठ ऋषिवर श्रद्धावानों! शांभवीविद्या की उपासना पहले पायदान से अठारहवे पायदान तक निर्विघ्न रूप से होने के लिए ही मूलार्कगणेश की उपासना बतायी गयी है।

क्योंकि शांभवीविद्या की उपासना करते समय किसी भी प्रकार का गलत कार्य नहीं होना चाहिए अर्थात् आहार, विहार, आचार, विचार इनमें गलती नहीं होनी चाहिए और श्रीमूलार्कगणेश के मन्त्रपठण के कारण ये दोष घटित ही नहीं होते अथवा थोड़े बहुत घटित हो भी गये तब भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं।

श्रीमूलार्कगणेशमन्त्र -

ॐ गं गणपते श्रीमूलार्कगणपते वरवरद श्रीआधारगणेशाय नमः।

सर्वविघ्नान् नाशय सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा॥

शांभवीविद्या की पहली पायदान पर आदिमाता और त्रिविक्रम की शरण में जाते समय पहले मूलार्कगणेश के इस मन्त्र का प्रतिदिन कम से कम ५ बार तो पठन करना चाहिए।”

उसे बीच में ही रोकते हुए ब्रह्मवादिनी कात्यायनी (ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य की प्रथम पत्नी) ने बड़े ही विनय के साथ प्रश्न पूछा, “हे ज्येष्ठ (बड़ी) भगिनी (बहन) लोपामुद्रा! मूलार्कगणेश के इस मन्त्र का पठन क्या केवल शांभवीविद्या के उपासकों को ही करना चाहिए? क्या अन्य श्रद्धावान इसका पठन नहीं कर सकते?”

सिद्धिदात्री पार्वती ने बड़ी ही सुहास्य मुद्रा के साथ ब्रह्मवादिनी कात्यायनी की ओर देखा, “हे प्रिय कन्या कात्यायनी! तुम्हें अपने पति की तरह ही सदैव सामान्य जनों के कल्याण की चिन्ता लगी रहती है और इसी कारण मुझे तुमसे इस प्रश्न की अपेक्षा ही थी।

हे कात्यायनी! बताती हूँ सुनो! इस मूलार्कगणेश के मन्त्र का पठन कोई भी श्रद्धावान कर सकता है। इसके लिए शांभवीविद्या का उपासक होने की शर्त बिलकुल भी नहीं है।

क्योंकि वैसे देखा जाये तो प्रत्येक श्रद्धावान यह चण्डिकाकुल के साथ जीवन यापन करते समय शांभवीविद्या का पहली एवं दूसरी पायदान का उपासक बन ही चुका होता है

और इतना ही नहीं, आदिमाता की निस्सीम भक्ति करने वाले श्रद्धावान से यह आदिमाता उस श्रद्धावान की अपनी प्रगति के अनुसार उसके किसी न किसी जन्म में उससे शांभवीविद्या उपासना किसी न किसी प्रकार से करवाती ही है।”

भक्तमाता पार्वती के इस उत्तर के कारण सारे ऋषिकुमार एवं शिवगण भी अत्यन्त प्रोत्साहित हो गये और अधिक ध्यान देकर अगले भाग का श्रवण करने के लिए अधिक ही आतुर हो गये।

लोपामुद्रा:- श्रीशांभवीविद्या की दूसरी पायदान है, ‘आदिमाता चण्डिका से ही सारे विश्व की उत्पत्ति हुई है और इसी कारण सारा विश्व जितना उसे ज्ञात है उतना किसी को भी ज्ञात हो ही नहीं सकता` इस बात का निरंतर एहसास रखकर प्रत्येक कार्य करते रहना।

सामान्य दैनिक जीवनकार्य करते समय भी, साधना करते समय भी, अन्य विशेष कार्य कार्य करते समय भी और कुछ गलत घटित होते समय भी ‘यह आदिमाता उसी पल वह जानती है` यह ध्यान में रखना पड़ता है।

मान लीजिए! साधक के मन में यदि कोई भला-बुरा विचार आ जाता है, साधना में कोई गलती हो जाती है अथवा हाथों से कोई भी बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तब भी शांभवीविद्या के साधकों को किसी भी प्रकार की चिन्ता करने का कोई कारण नहीं होता है और डरने का तो बिलकुल भी नहीं।

वह श्रद्धावान साधक केवल अत्यंत ऋजुतापूर्वक अपने मन ही मन में आदिमाता और त्रिविक्रम से उसे जो लग रहा है, वह बताये और ५ बार वह ‘अंबज्ञ` कहे।”

यह सुनने के बाद स्वयं को रोक न सकने के कारण एक ऋषिकुमार ने अत्यधिक आश्चर्य और प्रेम से कहा, “क्या! यह सब इतना आसान है?”

लोपामुद्रा ने अत्यधिक वत्सलता से उस ऋषिकुमार की ओर देखा, “हाँ! परन्तु जिस सहजसाध्य निष्कपट भाव से तुमने यह प्रश्न पूछा, उसी तरह सब कुछ कहना चाहिए।”

परन्तु तब भी वह ऋषिकुमार और एक प्रश्न पूछना चाहता ही था। लेकिन इस समय उसने विधिवत् अनुज्ञा लेकर प्रश्न पूछा, “हे ब्रह्मवादिनी लोपामुद्रा! तुम सबकी वत्सलता को देखकर ही मुझे प्रश्न पूछने का धैर्य हो रहा है।

मुझ में अब भी अनेक दुर्गुण हैं। अनेक प्रकार के डर और चिंताएँ मुझे बीच बीच में सताती रहती हैं। मैं अब तक काम-क्रोध आदि षड्विकारों से मुक्त नहीं हुआ हूँ।

वास्तव में अब मैं ऋषिकुमार नहीं हूँ; बल्कि गुरुकुल के व्यासनियमों के अनुसार मैं ऋषि बन गया हूँ और इसी कारण मुझे शांभवीविद्या की उपासना करना यह अत्यधिक आवश्यक प्रतीत हो रहा है और उसे करने से डर भी लग रहा है।

मुझ में रहनेवाले इन तामसी तमोगुणों को नष्ट करने के लिए क्या मैं शांभवीविद्या की उपासना कर सकता हूँ?”

ब्रह्मवादिनी लोपामुद्रा ने उस ऋषिकुमार से पूछा, “हे बालक! तुम जिस लगन से यह प्रश्न पूछ रहे हो, वह लगन ही शांभवीविद्या की दूसरी पायदान पर अत्यधिक आवश्यक होती है

और यह बात ध्यान में रखो कि तुम सबने पहली पायदान को पहले ही प्राप्त कर लिया है और इसी कारण मैं तुम्हें अगले पायदानों के बारे में समझाकर बता सकती हूँ।

हे सभी उपस्थित श्रद्धावानों! शिव-त्रिपुरासुर युद्ध की कथा यह शांभवीविद्या का ही कथास्वरूप है और तुम हर एक उस इतिहास का एक हिस्सा थे।”

उसकी ये बातें सुनकर वह ऋषिकुमार अत्यंत विनम्रतापूर्वक उसके चरणों में मस्तक रखकर फिर खड़ा हो गया और उस समय उसका चेहरा सूर्य की सूर्योदय-किरणों के तेज से चमक रहा था।

उसके चेहरे की ओर देखकर सभी ऋषिकुमार और शिवगण आश्चर्य व्यक्त करने लगे और यह देखकर लोपामुद्रा ने उससे प्रश्न पूछा, “तुम्हारे चेहरे पर यह बालार्क-किरणों का तेज फैला हुआ है, इसके पीछे रहनेवाले कारण को क्या तुम जानते हो?”

उस ऋषिकुमार ने अत्यंत विनयतापूर्वक ‘नहीं` यह उत्तर दिया और उसके साथ ब्रह्मर्षि कश्यप उठकर खड़े हो गये, “हे ज्येष्ठ ब्रह्मवादिनी लोपामुद्रा! इस ऋषिकुमार का नाम ‘गौतम` है। उसका यह नामकरण मैंने ही किया है: क्योंकि इसका स्वभाव मध्याह्न के समय रहनेवाले प्रखर सूर्य की तरह है और उसने अपनी तपस्याएँ भी उसी प्रखरता से की हैं।

परन्तु यह स्वयं के भी बारे में इतना कर्तव्यकठोर है कि यह स्वयं की एकदम छोटी सी छोटी गलती को भी क्षमा नहीं करता और उसका प्रायश्चित्त करता रहता है और यह सूर्यकिरण विज्ञान का श्रेष्ठ शास्त्रज्ञ बन गया है। उसके इस प्रखर सत्यनिष्ठ, नीतिनिष्ठ और धर्मनिष्ठ स्वभाव के कारण ही मैंने उसे ‘गौतम` (गौ=सूर्यकिरण) यह नाम दिया है।

हे प्रिय शिष्य गौतम! तुम्हारी लगन भी ऐसी ही प्रखर है और इसी कारण तुम्हारे चेहरे पर यह सूर्यतेज फैल गया है।”

ऋषि गौतम ने भक्तमाता पार्वती से अत्यंत विनयतापूर्वक पूछा, “हे भक्तमाता सिद्धिदात्री! मेरे स्वभाव की यह प्रखरता कब दूर हो जायेगी?”

पार्वती ने हँसकर जवाब दिया, “जिस समय तुम्हारे सामने शिला से जीवित स्त्री आकार धारण करेगी, उस समय।”