सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध के भावविश्व से - पार्वतीमाता के नवदुर्गा स्वरूपों का परिचय – भाग १२

संदर्भ - सद्गुरु श्रीअनिरुद्ध बापू के दैनिक ‘प्रत्यक्ष’ में प्रकाशित 'तुलसीपत्र' इस अग्रलेखमाला के अग्रलेख क्रमांक १४०२ और १४०३।

सद्गुरु श्री अनिरुद्ध बापू तुलसीपत्र – १४०२ इस अग्रलेख में लिखते हैं,

ब्रह्मवादिनी लोपामुद्रा ने कैलाश की भी भूमि से आठ अंगुल ऊँचाई पर खड़ी रहने वाली नौंवीं नवदुर्गा सिद्धिदात्री के चरणों में अपना माथा रख दिया और फिर भगवान त्रिविक्रम और आदिमाता को साष्टांग प्रणिपात करके ब्रह्मवादिनी लोपामुद्रा ने उसके स्थान पर बोलने की विनति ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य से की।

ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य ने आदिमाता से अनुज्ञा लेकर आगे बोलना शुरू किया, “हे सभी उपस्थित ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ श्रद्धावानों! ज्येष्ठ ब्रह्मवादिनी लोपामुद्रा ने अगला विवरण समझाकर बताने का उत्तरदायित्व मुझे सौंपा है, इसके लिए मैं उसका ऋणी हूँ, क्योंकि उसी के कारण तो मैं महागौरी से सिद्धिदात्री इस प्रवास का साक्षी (गवाह) बन सका।

पार्वती के ‘महागौरी' स्वरूप ने घनप्राण गणपति को जन्म देने के बाद, वह अब सहजता से समूचे विश्व के घनप्राण की माता बन गयी -

- अर्थात् ‘महागौरी' रूप से यह भक्तमाता पार्वती विश्व बनाने वाले, विश्व में रहने वाले और विश्व में बदलते रहने वाले सभी प्रकार के अणुरेणुओं में रहने वाली कार्यशक्ति और प्रभावशक्ति बन गयी।

- अर्थात् मानव जो आहार ग्रहण करता है, उस आहार की शक्ति यही है,

मानव जो भक्ती करता है, उस भक्ति की शक्ति भी यही है,

मनुष्य जो जो विचार करता है, उन विचारों में रहने वाली ऊर्जा भी यही है (परन्तु ‘बुरे विचारों की ऊर्जा' के रूप में इसका अस्तित्व कभी नहीं होता, उलटे बुरे विचारों की शक्ति यह पार्वती की शक्ति का अभाव है।)

और यही बात सच है, मानव के आचार और विहार के संदर्भ में भी।

साथ ही मनुष्य आँखों से जो देखता है, कानों से जो सुनता है, नाक से जो गन्ध महसूस करता है, त्वचा से जो स्पर्श अनुभव करता है और जीभ से जो स्वाद ग्रहण करता है, उन सारे अनुभवों को स्मृति के रूप में मानव के मन में संग्रहित किया जाता है।

परंतु उसमें भी ‘पवित्र' और ‘अपवित्र' ये दो विभाग होते ही हैं - पवित्र गंध की, स्पर्श की शक्ति पार्वती की ही है; तो अपवित्र गन्ध की, स्वाद की, स्पर्श की शक्ति है पार्वती की शक्ति की अनुपस्थिति;

और इसी लिए मानव जब जब अपनी कर्मस्वतन्त्रता का उपयोग करके अनुचित कार्य करता रहता है, तब तब वृत्रासुर का जन्म होता रहता है - कभी केवल बस उसके जीवन में अथवा कभी संपूर्ण समाजजीवन में।

ऐसी यह पार्वती ‘स्कन्दमाता' और ‘गणेशमाता' के रूप में ‘महागौरी' बन जाते ही उसने बड़े उत्साह के साथ, यहाँ तक कि विश्व के हर एक कोने में रहने वाले हर एक को अच्छी द्रव्यशक्ति (पदार्थशक्ति), कार्यशक्ति, साथ ही घनप्राण अर्थात् कार्यबल एवं कार्यप्रभाव मिल सके, इस उद्देश्य से अनेकविध प्रयोग करना शुरू किया।

अपनी प्रिय धर्मपत्नी का यह करुणाकार्य देखकर शिवशंकर अत्यधिक संतुष्ट एवं आनंदित हो गये

और उन्होंने उसके इस कार्य से स्वयं को आदिमाता की प्रेरणा से जोड़ लिया।

अर्धनारीनटेश्वर इस रूप के निर्माण के पीछे, यह कार्य भी एक प्रमुख प्रेरणा थी।

इस प्रकार से महागौरी स्वरूप शिव के साथ रहने वाले ‘भेद-अभेद' को मात देकर एकरूप हो गया और उसी समय उस महागौरी इस मूल रूप को आदिमाता ने अपने तेज से नहलाया

और अत्यंत प्रेम, कौतुक एवं वत्सलता से उसे कसकर गले लगाया।

उस समय महागौरी के तीनों पुत्र उसका आँचल पकड़कर ही खड़े थे - दोनों तरफ़ गणपति और स्कन्द और पीछे से ज्येष्ठ पुत्र वीरभद्र

और परमशिव तो जुड़ा हुआ ही था

और जिस पल आदिमाता चण्डिका ने अपने अधरों (होठों) से अपनी बेटी के मस्तक को चूम लिया, उसी पल ‘सर्वशक्तिसमन्विता', ‘सर्वसिद्धिप्रसविणी' और ‘सर्वकारणकारिणी' ये आदिमाता के तीनों तत्त्व पार्वती में प्रवाहित हो गये

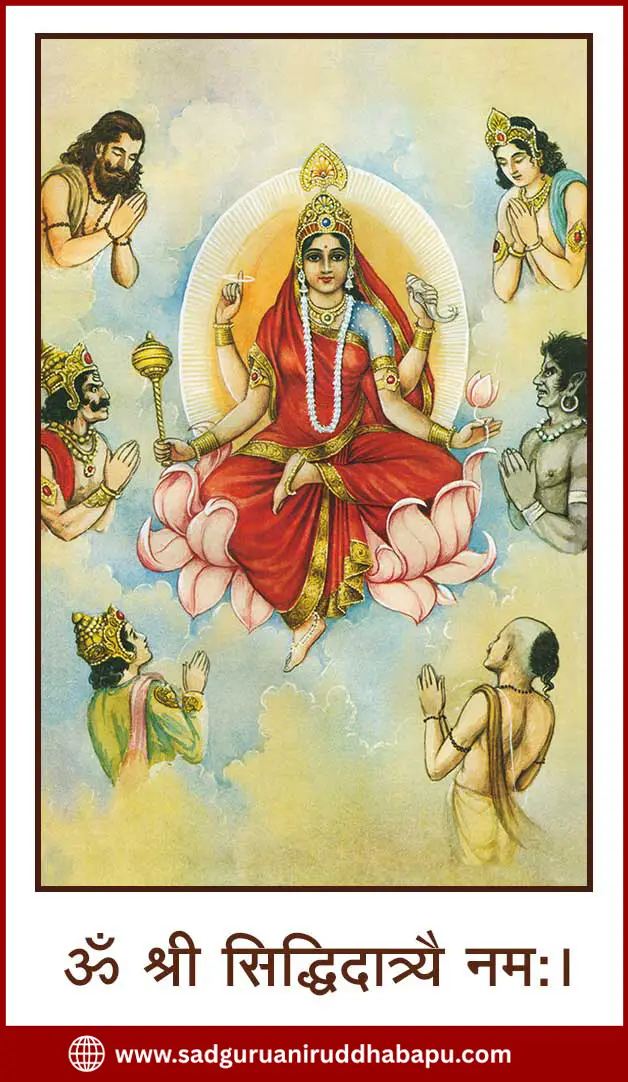

और उसी से नौंवीं नवदुर्गा ‘सिद्धिदात्री' अवतीर्ण हुई और आदिमाता चण्डिका के ‘महासिद्धेश्वरी', ‘कल्पनारहिता', ‘सिद्धेश्वरी', ‘चिदग्निकुण्डसंभूता', ‘ललिताम्बिका' इन स्वरूपों के साथ उसका एकत्व संस्थापित किया गया

और इसी कारण पार्वती के जीवनप्रवास का यह नौंवाँ पड़ाव अब चिरंतन बन गया और वह स्वयं चिरंतना बन गयी।

हे उपस्थित आप्तगणों! घनप्राण गणपति का जन्म होने से बहुत पहले ही मैं माध्याह्ननंदि बनकर शिव की सेवा में था ही। परन्तु इस महागणपति के जन्म का समय उपस्थित हो जाते ही परमशिव प्रातर्-नंदि को अपने साथ लेकर तपश्चर्या करने चला गया और मुझे पार्वती के सेवक के रूप में रखा गया

और इसी कारण महागणपति के जन्म के बाद पार्वती जब अपने कार्य में जुट गयी, तब उसने अपने प्रमुख सहकर्मी के रूप में मेरा ही चयन किया था।

वह मुझे सहकर्मी कहती थी, लेकिन मैं सेवक ही था। जब तीनों पुत्रों को लेकर शिव-पार्वती आदिमाता से एकांत में मिलने मणिद्वीप गये, उस समय भी इस शिवपंचायतन के वाहन के रूप में शिव-पार्वती ने मेरा ही चुनाव किया

और इसी कारण मैं सिद्धिदात्री की अवतारस्थिति प्रत्यक्ष देखनेवाला एकमात्र भाग्यशाली श्रद्धावान बन गया।

हे समस्त श्रद्धावान जनों! दोनों नवरात्रियों में इस नवदुर्गामंत्रमाला से पूजन करके आदिमाता चण्डिका की कृपा प्राप्त करते रहो; क्योंकि यह नवदुर्गा सिद्धिदात्री ऐसे श्रद्धावानों को हमेशा अपनी अभयमुद्रा की छाँव में ही रखती है

और उसके इस गुप्त कार्य को मैं आज पहली ही बार देवाधिदेव त्रिविक्रम की अनुज्ञा से श्रद्धावान विश्व के लिए प्रकट कर रहा हूँ।

बापू आगे तुलसीपत्र - १४०३ इस अग्रलेख में लिखते हैं,

ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा इस सुंदर रहस्य को प्रकट किये जाने के बाद वहाँ के सभी उपस्थितों में नौंवीं नवदुर्गा सिद्धिदात्री के चरणों में मस्तक रखने की तीव्र इच्छा एवं परमोत्सुकता उत्पन्न हुई। लेकिन आगे बढ़कर उस प्रकार की विनति करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी

और उसके पीछे का कारण भी वैसा ही था।

क्योंकि स्वयं आदिमाता और त्रिविक्रम समेत अन्य सभी नवदुर्गा भी कैलाश की भूमि को पदस्पर्श करके खड़ी थीं। अर्थात् उन सभी के चरण कैलाश की भूमि पर थे।

परन्तु यह सिद्धिदात्री एकमात्र ऐसी नवदुर्गा थी कि जिसके चरण कैलाश की भूमि से आठ अंगुल ऊपर थे।

इसके पीछे रहनेवाले रहस्य का अभी तक पता न चलने के कारण विनति कैसे करें, यह प्रश्न उठना तो स्वाभाविक ही था।

परन्तु अन्त में न रहकर ब्रह्मर्षि अगस्त्य और ब्रह्मर्षि कश्यप की पोती अहल्या पति ब्रह्मर्षि गौतम से अनुज्ञा लेकर विनयपूर्वक आगे बढ़ी और उसने दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा, “हे नित्यगुरु ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य! हम सभी के मन में वास्तव में सभी नौं नवदुर्गाओं को प्रणाम करने की इच्छा है। परन्तु आदिमाता के पास दिखायी देनेवालीं पहली आठ नवदुर्गाएँ अब अंतर्धान हो गयी हैं और उसी समय नौंवीं नवदुर्गा सिद्धिदात्री अपने हाथ में रहनेवाला सुवर्णकमलछत्र आदिमाता के मस्तक पर हवा में रखकर (बिना किसी सहारे के) आगे आकर खड़ी हो गयी है।

हम सभी उसके चरणों में माथा रखना चाहते हैं। परन्तु उसके हाथ में रहनेवाला सुवर्णकमलछत्र भी आदिमाता के मस्तक पर हवा में है और उसके स्वयं के चरण भी कैलाश की भूमि को बिलकुल भी स्पर्श न करते हुए हवा में ही हैं।

यह सब देखने के कारण उसके पदस्पर्श की माँग करें अथवा न करें, यही हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही कृपया हमारा मार्गदर्शन करें।”

ब्रह्मर्षि याज्ञवल्क्य ने अत्यधिक कौतुक से अहल्या की ओर देखा और कहा, “हे महामति अहल्या! तप, आयु, ज्ञान, विज्ञान में तुमसे श्रेष्ठ रहनेवाले महर्षि और महामति जो प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं कर सके, उन प्रश्नों को तुम अत्यधिक सहजता से पूछ सकी।

यह तुम्हारा निर्मल स्वभाव और बालबोध वृत्ति ये दो ही तुम्हारा वास्तविक बल है। हे अहल्या! गणपति के जन्म के बाद तुरन्त ही घनप्राण के रूप में उसके कार्य की शुरुआत होनेवाली थी और इसी लिए परमशिव के दूत के रूप में, शिष्य के रूप में, वाहन के रूप में पार्वती ने मुझे चुना था।

परन्तु इस प्रकार से मेरा चयन किये जाते ही, स्वयं ही बुद्धिदाता रहनेवाले गणपति के अध्यापन की भी व्यवस्था करनी थी, इस कारण मैं सोच में डूब गया था और हमेशा की तरह प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए ज्येष्ठ भगिनी लोपामुद्रा के पास चला गया।

लोपामुद्रा ने मेरे सभी विचार सुन लिये और उसने मुझ से कहा कि - ‘बिलकुल भी चिंता मत करना। तुम्हें जो चिंता प्रतीत हो रही है, वह भी आदिमाता की ही प्रेरणा है।

क्योंकि गणपति का जन्म होने के बाद जिस पल महागौरी गणपति को अध्ययन हेतु तुम्हारे हाथों में सौंप देगी, उसी पल तुम्हारी यह चिंता अपने आप नष्ट होनेवाली है -

- क्योंकि यह घनप्राण गणपति ही वास्तविक एवं एकमात्र चिंतामणि है

और उसका यह चिंतामणि-कार्य तुमसे ही आरंभ होगा।'

ब्रह्मवादिनी लोपामुद्रा के द्वारा इस प्रकार से आश्वस्त किये जाने के कारण ही मैंने इस उत्तरदायित्व का स्वीकार किया और सिद्धिदात्री के अवतरण का एकमात्र साक्षी (गवाह) बन गया

और इसी कारण छत्र का हवा में रहना और सिद्धिदात्री ने पवित्र कैलाश पर भी चरण न रखना इसके पीछे रहनेवाला मर्म मुझे अवगत है।

हे अहल्या! सिद्धिदात्री का पवित्र कार्य निरंतर चलता ही रहता है। पार्वती के इस रूप को काल का भी बंधन नहीं है और स्थल का भी बंधन नहीं है।

सत्ययुग का उत्तरार्ध भी जहाँ दुर्विचार, दुर्गुण, दुष्कर्म, दुर्मांत्रिक और आसुरी वृत्ति से भारित हो सकता है, तो फिर अन्य युगों की बात ही क्या? - सभी महर्षियों, ऋषियों और ऋषिकुमारों के मन में उत्पन्न हुए इस प्रश्न का यहीं पर उत्तर मिल जाता है।

आदिमाता ने इस सिद्धिदात्री रूप का निर्माण इस प्रकार से किया है कि जिसे स्थल का भी बंधन नहीं है।

इसी का अर्थ यह है कि जहाँ १) दुष्कर्म २) दुर्वासना ३) दुर्मन्त्र ४) दुष्टदेवतापूजन और ५) कुविद्या इनका विनियोग करके ‘दुष्ट अभिचार कर्म' अर्थात् कुमंत्रसिद्धि से दूसरों का बुरा करने की प्रक्रिया चल रही होगी, उस स्थान पर चण्डिकाकुल के अन्य सदस्यों को कभी भी निमंत्रण नहीं होगा; क्योंकि उनका आवाहन करने से उन दुष्ट लोगों के कार्य में रुकावटें उत्पन्न हेोंगी।

परन्तु इस सिद्धिदात्री को किसी भी स्थान पर जाने के लिए और उपस्थित रहने के लिए बिलकुल भी बंधन नहीं है।

वास्तव में अन्य चण्डिकाकुल-सदस्यों को भी यह बंधन नहीं है। परन्तु ये सभी, मानव की कर्मस्वतंत्रता पर उनके द्वारा बंधन न आ जाये इसलिए बिना निमंत्रण किये, बिना आवाहन किये बुरे स्थानों पर जाते नहीं हैं - लेकिन यदि उनका भक्त ऐसे स्थानों पर संकट में हो, तो उसके द्वारा मात्र स्मरण किये जाते ही, वे चण्डिकाकुलसदस्य वहाँ पर प्रकट होते हैं।

परन्तु यह सिद्धिदात्री एकमात्र ऐसी है कि जिसे काल और स्थल का बंधन न होने के कारण, इसे कर्मस्वतंत्रता का भी बंधन नहीं है; क्योंकि किसी की भी कर्मस्वतंत्रता यह स्थल और काल इन पर ही निर्भर करती है

और इसी कारण यह नवदुर्गा सिद्धिदात्री इस तरह के गन्दे से गन्दे स्थान पर भी उस प्रकार की दुष्ट प्रक्रियाएँ शुरू होने से पहले ही दृढ़तापूर्वक खड़ी हो जाती है - किसी भी स्थल अथवा वस्तु अथवा पदार्थ अथवा जीव को स्पर्श न करते हुए।

क्यों?

सिद्धिदात्री किसी भी चण्डिकाविरोधी मार्ग को अर्थात् देवयानपथविरोधी मार्गियों के द्वारा प्राप्त की गयी किसी भी प्रकार की सिद्धि को, त्रुटियों के साथ एवं अधूरा ही रखती है और इसी कारण श्रद्धावानों की रक्षा होती रहती है।

लेकिन यह सब कुछ वह करती है, हवा को भी स्पर्श न करते हुए; क्योंकि उसके ‘श्रद्धावानों की सहज सुरक्षा' इस कार्य के लिए उसकी हर एक कृति का अस्पर्श होना ही क्या आवश्यक नहीं है?

हे अहल्या! तुमने स्वयं प्रश्न पूछा है। इसलिए उसके चरणों को स्पर्श करने का पहला अधिकार तुम्हें है और उसके बाद हर एक को।

हे अहल्या! प्रणाम करो।”

महामति अहल्या ने नवदुर्गा सिद्धिदात्री के चरणों को स्पर्श करके उस पर अपना मस्तक रखते ही माता सिद्धिदात्री ने अहल्या को वरदान दिया, “हे प्रिय कन्या अहल्या! तुम्हारा यह बालबोध स्वभाव सदैव ऐसा ही रहेगा और उसी से प्रत्येक युग में तुम महानतम कार्य करवाओगी।

हे अहल्या! तुम्हें तुम्हारे माता-पिता ने अर्थात् पूर्णाहुति और शशिभूषण ने ‘चांद्रविद्या' अर्थात् चंद्रविज्ञान सिखाना आरंभ किया ही है। इस अध्ययन का विनियोग (इस्तेमाल), ‘सूर्यविज्ञान' अध्ययन करनेवाले तुम्हारे पति गौतम के कार्य को पूरक रहने वाले रूप में करती रहना।

इसी से हर एक युग के सबसे बड़े विश्वयुद्धों में ‘विजयशीला' तुम ही रहोगी।”